自己破産をしても税金や社会保険料等の支払いは免除されません。税金は自己破産による借金免除の対象とならない非免責債権だからです。税金を滞納し続けると、財産の差し押さえをされる可能性があるため、他の借金に優先して支払いましょう。税金の時効や、生活保護と税金の関係、税金を支払えない場合の対応策についてまとめました。

自己破産しても税金は免除されない

自己破産をすると借金の支払い義務が免除されますが、税金は免除されません。税金や社会保険料等は「非免責債権」と言って、自己破産しても免除対象にならないと法律で定められているからです。

税金の支払いが苦しく、「自己破産をすれば、税金の支払いも免除されるのでは?」と思われる方は多いと思います。残念ながら、税金や社会保険料等の支払いは自己破産をしても残るため、自己破産手続以外の対処が必要です。

もっとも、他に借金の返済があるために税金の支払いが苦しい場合は、自己破産して他の借金をなくし、税金を支払いやすくすることは可能です。

税金や社会保険料等の支払いを滞納し続けると、財産を差し押さえられることがあるため、可能な限り他の債権に優先して支払うことを強くお勧めします。

目次

※非免責債権とは

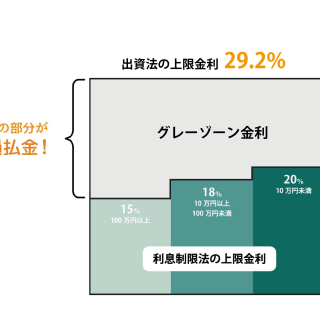

非免責債権とは、破産法253条に定められている、自己破産をしても支払い義務がなくならない債権のことです。

「免責」とは、自己破産手続の中で最も重要な制度で、借金の支払い義務がなくなる手続きです。「自己破産をすると借金がゼロになる」というのは有名ですが、厳密には、自己破産手続をとった結果「免責」が許可されると、借金の支払い義務がなくなります。

しかし、税金や社会保険料等は免責の対象外になり、高額の未払い分があったとしても免除されません。

納税は国民の義務であり、裁判所などの公共的な施設も税金で動いているため、自己破産で免責されるのは社会通念上妥当でないと考えられているからです。

破産法で非免責債権とされているものには、以下があります。

①税金や社会保険料

②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

③破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

④夫婦間の協力及び扶助の義務

⑤婚姻費用分担の義務

⑥子の監護に関する義務

⑦家族の扶養に関する義務

⑧④から⑦までの義務に類する義務であって、契約に基づくもの

⑨雇用していた使用人の請求権、使用人の預り金の返還請求権

⑩破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

⑪罰金等の請求権

「自分の支払いは非免責債権にあたるのか?」と疑問に思われた方は、弁護士に問い合わせされることをお勧めします。

税金を滞納した場合、財産の差し押さえをされる可能性がある

税金を滞納し続けると、追加の延滞税または延滞金が発生するほか、最終的には財産や給与の差し押さえが行われます。民間からの借金の場合、債権者が差し押えるためには裁判所の許可が必要ですが、税金の場合は裁判所からの許可を得ることなしに速やかに実行されるため注意が必要です。

とはいえ、ある日突然差し押さえられるわけではなく、税務署や地方公共団体などはまずは任意で納税するように段階を踏み、それでも滞納が続く場合に差し押さえされます。

【税金滞納から差し押さえまでの流れ】

(1)督促状の送付

期限を一日でも過ぎれば税金を滞納したことになります。国税は滞納から50日以内、地方税は滞納から20日以内に督促状が発送されます。

(2)催告

督促状の送付後10日を経過すると、法律上は差し押さえが可能になります。

(3)「差押予告通知書」または「最終催告書」の送付

納税者が催告を受けても滞納を続けた場合、差し押さえを予告する通知が届きます。これが届いたら、いつ差し押さえを受けてもおかしくありません。

(4)財産調査

差押えの前に、官公署や金融機関、勤務先などに対して財産調査が実施されます。勤め先に経済状態を隠していても、この財産調査で経済状態がバレてしまいます。また、財産調査の際は、滞納者や関係者の住所は相手方の意思に関係なく捜索が可能です。

(5)財産の差し押さえ・換価

財産調査で発見された財産や給与を差し押さえます。換金する必要がある場合は換価して滞納税に充当します。

税金の時効を迎えることは可能なのか

税金や社会保険料も、一般の借金同様、一定の期間の経過で時効にかかります。税金の場合原則5年~7年で消滅時効にかかります。

もっとも、税務署や地方公共団体などから税金を支払うよう督促がきたり、交付要求がなされたりした場合は、時効期間はリセットされます。

逆に言えば、督促などが行われずに、税務署や地方公共団体などが滞納状態を放置し続けて5年経てば時効が成立する、ということです。

例えば自己破産して免責が認められた後5年経過直前に督促状が送られてくるかどうかは、滞納額が少ないであるとか、回収するための費用が大きいとか、納税者が著しく生活に困窮し生活保護を受けるなどしていれば督促状が来なくなり時効を迎えることができるかもしれません。しかし、その可能性は非常に低いと言えるでしょう。

少なくとも、税金の時効成立を期待して滞納したままにするのは、リスクが高すぎるので所轄の税務署や市区町村の納税窓口に相談しましょう。

生活保護受給をした場合の税金はどうなるのか

どうしても生活が苦しく、税金を支払えない場合は、生活保護を受ければ、税金や社会保険料の支払いが免除されます。また、受給開始前に滞納していた分についても、執行が猶予されるため、差し押さえを受けることはありません。

また、生活保護を受けて3年経過すると、滞納分の支払い義務自体がなくなります。仮に、100万円の滞納税金があっても、生活保護受給開始から3年経過すればゼロになります。

注意が必要なのは、病気から回復するなどして、3年経たずに生活保護受給を終了した場合は、滞納分の100万円は再び請求されることです。

生活保護には厳しい条件がありますが、やむを得ない事情で困窮している場合は、管轄の地方自治体に相談されたほうがよいでしょう。

どうしても税金を支払えない場合はどうすべきか

税金の支払いが難しい場合は、できるだけ速やかに税務署や地方自治体に相談しましょう。税務署や自治体も、困っている人から無理矢理にでも徴収したいわけではありません。納税の意思を示したうえで、支払いが困難な事情を説明すれば、猶予など支払いやすい仕組みを紹介してくれます。また、自己破産をして他の借金をなくす、生活保護を受ける、家族・親戚等に相談するといった解決策も検討してください。

(1) 税務署や地方自治体に相談する

例えば、国税の場合、「納税の猶予」という制度があります。財産が災害によりだめになったり盗難に遭ったりした場合など、やむを得ない事情があり、国税を一度に納付することができない場合、1年の期間に限って納税の猶予が認められることがあります。

詳しくは、国税庁のホームページを参考にしてください。

「国税庁:No.9206 国税を期限内に納付できないとき(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9206.htm)」

また、地方自治体も納税が困難な人に対する猶予制度等を設けています。下記は東京都の場合ですが、国税と非常によく似た制度が用意されています。

「東京都主税局:納税が困難な方に対する猶予制度について(https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/tozei_nouzei/new_virus_yuyo)」

このように、まずは支払い困難になった税の納付先に出向いて、税金を支払うこと前提で相談をしてみましょう。

(2) 自己破産をして他の借金をなくす

自己破産をしても税金をゼロにすることはできませんが、税金のほかにも借金があってトータルで支払いに困っている場合は、自己破産をすれば他の借金がゼロになるので、税金を支払いやすくすることができます。

自己破産の際、特定の債権者にだけ優先して弁済することは「偏頗(へんぱ)弁済」として禁止されていますが、税金や社会保険料は優先して弁済しても問題ありません。

借金問題の程度によっては、自己破産ではなく、任意整理や個人再生と言った、より社会的影響の少ない手続きで解決できる可能性もあるので、弁護士に相談してみてください。

(3) 生活保護を受ける

前述の通り、生活保護を受ければ税金の支払いの免除や、3年経過による滞納税金の消滅などの措置が受けられます。

「生活は苦しいけれど、生活保護を受けるのは、納税している人に迷惑になるのでは…」とためらう方もいます。しかし、日本国民はみな憲法25条で「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保証されています。本当に生活に困っているのであれば、遠慮せずに自治体の窓口に相談してみましょう。

(4)家族・親戚等に相談する

自分や自分の世帯だけではどうしても生活が苦しいという場合は、親・兄弟などの家族や、親族などに打ち明け、援助してもらえないか掛け合ってみましょう。

「成人して社会人になったのに、親や親戚に頼るのは…」と思う方もいることでしょう。しかし、家族・親族の援助を受けている人は大勢いますし、身内で解決できれば社会的なデメリットも発生しません。

経済的なトラブルを一人で抱え込むことで精神的に追い詰められ、病気になってしまうこともあります。家族に打ち明けることでこうした精神的負担も軽減できるかもしれません。

生活保護受給中の自己破産について

税金が支払えないほど生活が苦しく、借金もあるという場合、生活保護を受けながら自己破産手続きをとることも可能です。生活保護を受けている場合、法テラスの立替制度を利用すると、生活保護受給中の間は返済は猶予されます。また、破産手続きが全て終了した後も引き続き生活保護を受給している場合、返済の免除の申請ができます。

前述のように、自己破産をしても税金はなくなりません。他方、生活保護を受けると税金の支払いが免除もしくは猶予されますが、それまでに背負った借金はなくなりません。従って、税金と借金、両方の負担を解消したいのであれば、自己破産と生活保護の手続きを両方行う必要があります。

なお、自己破産は、生活保護を受けている人が借金を解消できる唯一の債務整理です。その理由は、生活保護費を借金返済に充てることは禁止されているからです。同じ債務整理でも、任意整理や個人再生は、減額した借金を返済することを前提とした手続きなので、生活保護を受けながら手続きをとることはできません。

【生活保護と自己破産、どちらを先に行うべきか?】

自己破産と生活保護、どちらを優先すべきかというと、困窮している場合はまずは生活保護を受けるほうが望ましいでしょう。その理由は、手続き期間の長さにあります。

生活保護は、申請してから原則14日以内に生活保護を受けられるかどうかの回答があります。(※調査に時間がかかる特別な理由がある場合は最長30日)

これに対し、自己破産はまず申立ての準備に2~3ヶ月はかかり、申立てから免責が許可されるまでの期間は同時廃止で3~4か月と、トータルで5~7ヶ月以上かかると考えてください。

【生活保護受給中に自己破産をするメリット】

生活保護を先に受けていると、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用する際に、より経済的負担を軽くできる可能性があります。

法テラスとは、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。法テラスには「民事法律扶助制度」という制度があり、これを利用すると、無料法律相談や、弁護士費用の立替えを行ってくれます。

立て替えてもらった弁護士費用は分割で返済することになりますが、生活保護を受けている場合は、免責が許可されるまで返済が猶予されることがあります。また、免責が許可された後、法テラスに申請して審査に通れば弁護士費用の返済が免除される可能性があります。

全てのケースで費用の弁済が免除されるわけではありませんが、可能な限り経済的負担を減らして借金問題を解決したい場合は、利用を検討されると良いでしょう。

税金が支払えなくても解決する方法はある

税金が支払えない場合、放置すると最終的には財産や給与の差し押さえを受けるので、できるだけ早く税務署や自治体に相談してください。納税の猶予などの制度が受けられる可能性があります。

また、生活が苦しく、税金が到底支払えないという場合は、生活保護の受給により税金を猶予もしくは免除できることがあります。

借金と税金、両方の負担に苦しんでいる場合は、生活保護と自己破産の両方の手続きを行うことで、問題を解決できます。

必ず問題を解決する方法はありますので、一人で悩まず、抱え込まずに、専門家に相談されることをお勧めします。

所属弁護士会 東京弁護士会 No.44304

北海道から沖縄まで全国とこでも飛び回り、お悩みを解決します。

モットーは依頼人の悩みを解決するだけでは無く、再スタートまでのトータルケアを事務所一丸になってサポートします。