アベノミクス景気の一方で、労働者の賃金は上昇せず、景気回復の実感がわかない状況が続いています。この状況で、借金が苦しくて債務整理に踏み切った人の月収はどのくらいなのでしょうか?債務整理を考えている方の参考になれば幸いです。

自己破産や個人再生をする人の月収とは

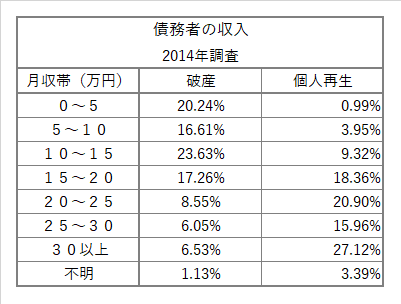

借金の支払いが苦しくなり、裁判所を通じた手続きで債務整理を行う人の月収はどのくらいなのでしょうか? 2014年の調査では以下のようになっています。

自己破産の場合

月収10万~15万円程度が23.63%と最も多く、全体の4分の1近くを占めます。

国税局の平成27年(2015年)分の民間給与実態統計調査によれば、正規従業員の平均年収は485万円であるのに対し、非正規従業員の平均年収は171万円となっています。非正規従業員の平均年収をシンプルに12カ月分で割ると月収14.25万円となり、最も自己破産者の多い収入帯と一致します。

自己破産をした理由の第1位が「生活苦・低所得」で、破産理由の6割を占めることを鑑みると、非正規従業員などで低所得の人たちが、やむなく借金をして自己破産をするケースが多いことが推察できます。

次に多いのが0~5万円(20.24%)で、事情があって無収入になってしまい、自己破産をする人が多いことも読み取れます。

個人再生の場合

個人再生手続きでは、月収30万円以上の人の割合が27.12%と第1位、全体の4分の1以上を占めます。債務整理というとお金に困ってするイメージがあるので、これには驚かれた方も多いのではないでしょうか。第2位は20~25万円で20.90%となっています。個人再生手続きを行った人のうち、実に63.98%が、20万円以上の月収を得ています。

自己破産をする人と個人再生をする人とでは、なぜ収入が違うの?

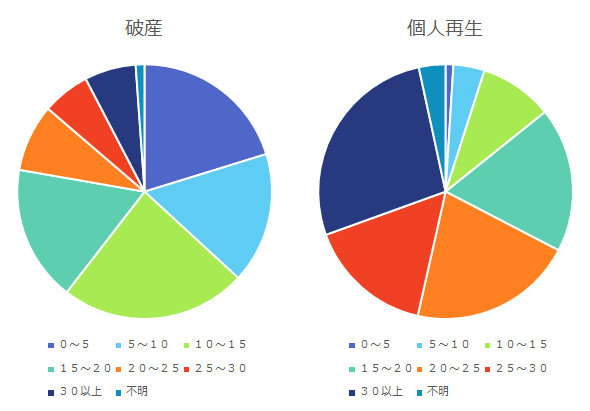

自己破産と個人再生の収入の関係については、下のグラフがわかりやすいでしょう。

低所得帯ほど自己破産をする人が多く、個人再生手続きを選ぶ人にはある程度まとまった収入があることが分かります。

これは、個人再生の場合、ローンつきの住宅など、自分の財産を守りながら借金の減額ができることや、申請のためには継続的な収入が必要であることが関係しています。

元々収入が少なく、マイホームなども持っていない場合は、借金を減額する個人再生よりも、借金を帳消しにする自己破産を選んだ方が、メリットが大きいといえます。そのため、低収入の人は自己破産を選ぶ傾向があります。

以上のように、月収が30万円以上あっても、借金に困って債務整理手続きをする方は沢山いるということを、是非、お知りおきください。

債務整理を考える際、月収や借金額に目安はあるの?

月収や借金額に拘わらず、「借金の返済が苦しい」と感じたら、専門家に相談をするタイミングといえます。問題が軽微なうちに専門家に診断してもらえば、深刻化を防ぐことができるでしょう。無料の法律相談を利用すれば、想定外の出費が発生することもありません。

しかし、債務整理を考えるにあたり、具体的にはどのくらいという目安はあるのでしょうか?

まずは、ご自身の収入のうち、どのくらいを借金の返済にあてられるかを算出してみましょう。

総務省統計局の家計調査報告(家計収支編)によれば、2016年(平成28年)の勤労者世帯の平均消費性向は、71.2%となっています。平均消費性向とは、所得のうち消費にまわす割合のことなので、所得のうち7割強が消費に回され、この残り28.8%が黒字ということになります。

黒字分をすべて借金の返済にあてた場合、月収のうち約3割を充てられることになり、月収30万の家庭であれば約8万6千円を借金返済に使えることになります。

しかし、実際には、借金の返済額が月収の3割を超えたら返済がきつくなるとも言われています。各世帯によって黒字額は違ってくるはずですし、低所得世帯ほど、借金にあてられる割合は少なくなるはずです。

ご自身のケースにおいて、毎月借金返済にあてられる額を算出できたら、その金額で借金返済を3~5年続けた場合、借金が完済できるかを考えてみます。利息を含めた借金全額は苦しいけれど、借金の元本のみであれば完済できる、ということであれば、社会的デメリットの少ない任意整理で対応できる可能性が高まります。

しかし、ご自身のケースではとても3~5年では借金を支払いきれないということになると、個人再生や自己破産といった手段を検討することになります。

自己破産の場合、債務が「支払い不能」に陥ったといえることが、手続きに必要な条件になります。支払い不能は債務者の支払い能力を様々な角度から検討して判断されるので、明確な基準などはありませんが、一般的には、「負債総額が年収の1.5~2倍以上だと支払い不能である」という目安が言われることがあります。

所属弁護士会 東京弁護士会 No.44304

北海道から沖縄まで全国とこでも飛び回り、お悩みを解決します。

モットーは依頼人の悩みを解決するだけでは無く、再スタートまでのトータルケアを事務所一丸になってサポートします。