自己破産と相続の関係についてまとめました。自己破産をしても、基本的に相続には影響しませんが、例外的に「破産手続開始決定前」に被相続人が亡くなった場合、遺産を受け取れなくなることがあります。自己破産手続前や最中の相続のポイントや、影響を避ける方法を概説します。自己破産の申立て前であれば相続放棄をしたほうが良いケースもあります。

自己破産は相続に影響はしない

自己破産をしても原則として相続には影響しません。自己破産をした事実は、相続人としての資格や権利に影響しないからです。特に、自己破産の手続きが終わり、無事免責された後に発生した相続に関しては、問題なく全額を受け取ることができます。

例外的に、自己破産することで相続に影響が出るのは以下の3つです。

- 自己破産の申立てをする前に相続が発生した

- 自己破産の申立て後、破産手続開始決定前に相続が発生した

- 亡くなった人による相続排除や、相続させない趣旨の遺言書がある

※「被相続人」とは、財産を残して亡くなった人のことで、「相続が発生する」とは、被相続人が死亡した日のことを指します。法定相続の範囲としては、配偶者、子供や孫、親や祖父母、兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥や姪)までとなっています。(民法887条~890条)

基本的に、自己破産手続の開始が遅れると相続に影響が出ることがあるので、身内が亡くなる可能性がある場合は、早めに自己破産手続を開始したほうが良いでしょう。

自己破産をする時期によっては相続財産を失う可能性もある

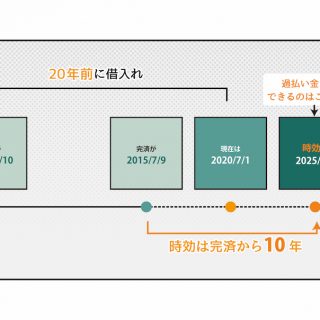

自己破産をして相続財産を失う可能性があるのは、破産手続開始決定前です。

破産手続開始決定日前に被相続人が亡くなった場合は相続に影響が出ます。他方、自己破産手続中であっても、既に破産手続開始決定が出ていれば、問題なく遺産を受け取ることができます。

目次

※自己破産と財産の処分

自己破産をすると、一定額以上の財産は裁判所によって管理され、処分・換価されます。金銭化された財産は、債権者に配当されます。

これは、債権者はお金を受け取る正当な権利を持っているのに、自己破産によってお金を回収できなくなるため、破産者に財産があれば換金して配当し、少しでも債権者の損失を減らすことを目的としています。

「一定額以上の財産」とは、東京地裁の場合、原則として換価して20万円以上の価値がある財産となっています。(裁判所や財産の内容によっても異なります)

処分の対象となるのは、「破産手続開始決定」時点で持っていた財産となります。それ以降に手に入れた財産に関しては、高額であっても処分の対象とはなりません。

(1)自己破産申立て前に相続が発生した場合

自己破産の申立て前に相続が発生した場合、相続人は遺産を取得します。その遺産は「財産」として取り扱われます。

相続した遺産で借金を全額、もしくは大部分を返済できれば良いのですが、遺産があっても自己破産せざるを得ない場合、遺産は破産管財人によって回収され、換価処分の対象となります。つまり、自分の分の遺産は手放さなくてはなりません。

現金ならばともかく、例えば複数人で住んでいる家の名義人が亡くなり、不動産の一部が相続されたケースなどでは困ったことになりますね。

このように、自己破産を考えている最中に相続が発生した場合、「相続放棄」の手続きをすることで、自分は遺産を一切受け取らず、他の相続人に遺産が分配されます。

相続放棄をするためには、被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所にて手続きをしなくてはなりません。期間があまりないので注意してください。

また、相続財産で借金を全額返済することが可能であればそもそも破産する必要はなくなりますが、相続財産で借金を返済しても全ての借金を完済することができなかった場合、残った借金が分割返済可能と判断されれば自己破産の要件である「支払不能な状態」といえず自己破産が認められない可能性もあります。

(2)自己破産手続中、破産手続開始決定前に相続が発生した場合

裁判所に自己破産を申し立てた後であっても、破産手続開始決定が出る前に被相続人が亡くなった場合、遺産は裁判所による処分対象となります。

自己破産の申立てから破産手続開始決定までの平均期間は、日弁連の2020年の調査によれば、約39日となっています。(同時廃止の場合)

参考サイト:2020年破産事件及び個人再生事件記録調査【報告編】(https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/books/data/2020/2020_hasan_kojinsaisei_1.pdf)

困ったことには、破産者には元々財産がなく、同時廃止事件になる予定だったのに、破産手続開始決定前に被相続人が亡くなったことで、管財事件になってしまうことがあるのです。

※同時廃止と管財事件

自己破産には大きく分けて「同時廃止」と「管財事件」の2種類の手続きがあり、裁判所がどちらかに振り分けます。

同時廃止は、処分対象となる財産がなく、事案も単純なケース向けの手続きで、簡易でスピーディーに完了します。裁判所費用も2万円程度と安くて済みます。

管財事件は、財産がある人や、事案が複雑など裁判所が選任した破産管財人が詳しく調査する必要があるケース向けの手続きです。破産管財人という破産事件のプロが選任されて財産の管理や処分、免責調査などを行います。破産管財人に報酬を支払う必要があるため、裁判所費用は最低でも20万円以上かかり、手続きにかかる期間も同時廃止より長くなります。

人が亡くなる時期を予想することは難しいので、この40日ほどの期間に誰かが亡くなってしまうことを避けるのは難しいですが、ある程度見通しが立てられる場合は、早めに手続きを行い、破産手続開始決定を受けておいた方がいいでしょう。

自己破産した人がいる場合の相続

相続人の中に自己破産した人がいる場合、「相続手続開始決定前に遺産分割協議が終わっているかどうか」が、大事なポイントです。

(1)相続手続開始決定前に遺産分割協議が終わっている

遺産分割協議が終了して、破産者の手元に一定額以上の財産がある状態ならば、自己破産手続は管財事件となり、管財人によって遺産が回収され債権者に配当されます。

遺産分割協議の際、「いずれ自己破産をして遺産を手放すことになるから」と、他の相続人に自分の財産を多く譲っていると、大きな問題になります。

自己破産の直前に、本来債権者が受け取れるはずの財産を破産者が処分する行為は、破産法によって禁じられており、破産管財人による否認権の対象になります。

つまり、遺産分割協議によって他の相続人にいったん渡ったはずの財産が、破産管財人によって回収される可能性があるのです。

【破産法161条1項 破産債権者を害する行為の否認】

次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。

一 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

(2)相続手続開始決定までに遺産分割協議が終わらなかった場合

相続手続開始決定前に被相続人が亡くなり、開始決定の前までに遺産分割協議が終了していない場合は、以後、破産者本人が遺産分割協議に加わることはできなくなります。

このケースでは自己破産は管財事件となり、破産管財人が他の相続人と話し合って遺産分割協議を進めます。

破産管財人を交えた遺産分割協議が終了すると、破産管財人は破産者の取得分となった財産を換金し、債権者に配当します。

自己破産が相続に影響しないようにするためにはどうすべきか

自己破産が相続に影響しないためのポイントは、(1)裁判所に相続財産が無いと嘘をつかない、(2)申立て前ならば相続放棄を検討する、(3)破産手続開始決定の時間を短縮する、の3つです。

(1)裁判所に相続財産が無いと嘘をつかない

上記のように、自己破産手続開始決定前に相続が発生すると、遺産について様々な影響が出ます。しかし、だからと言って相続の事実を隠したり、相続した財産が無いと嘘をついたりしてはいけません。発覚した場合は「財産隠し」とみなされ、自己破産による免責を受けられなくなることがあります。

免責が受けられなくなると、自己破産をしても借金がゼロにならず残ってしまうので、手続きをした意味がなくなります。また、悪質な場合は、破産詐欺罪という犯罪になる可能性もあります。

仮に、自己破産の申立て前に相続財産を既に使っていた場合でも、資産目録の「相続財産」欄に記入するなどして、申告する必要があります。

(2)申立て前ならば相続放棄を検討する

自分が相続した財産を破産管財人に回収されたくない場合、相続放棄をすることで、他の相続人への影響を抑えることができます。

相続放棄は、遺産分割協議での話し合いと違い、結婚や養子縁組と同様の身分行為に当たるため、破産管財人が否認権を行使して取り消すことができません。

相続放棄のメリットとしては、自分は遺産を1円も取得できなくなりますが、どのみち自己破産をすれば遺産は回収されますから、他の相続人への利益になる選択と言えます。しかも、まとまった財産が遺産しかない場合は、相続放棄をすることで同時廃止となり、費用が安く済む可能性があるのです。

相続放棄は相続の発生を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があるので、早めに決断しなくてはなりません。迷った場合は弁護士に事前に相談することをお勧めします。

※自己破産の申し立て後に相続放棄の手続をした場合、「限定承認」という取り扱いになり、相続放棄のメリットを得られなくなるので注意してください。

限定承認とは、遺産にプラスの財産とマイナスの財産(負債)がある場合、プラスの財産の範囲内で相続するという手続きです。つまり、プラスの財産は相続されるので、破産管財人が回収して債権者に配当する流れを避けられません。

(3)破産手続開始決定の時間を短縮する

自己破産申立てから破産手続きの開始決定までの期間を短くすることで、決定を待っている間に相続が発生するリスクを抑えることができます。

例えば、東京地裁の場合、事前に弁護士に自己破産を依頼しておくと、「即日面接」と言って申立当日または申立日から3日以内に担当裁判官と申立人代理人弁護士が面接を行います。裁判所が同時廃止が相当であると認めれば、面接当日の午後5時付けで破産手続開始決定が出ます。

お住まいの地域で、申立てから破産手続開始決定までの期間を短くする手段があるかどうかは、弁護士に相談されると良いでしょう。

自己破産が相続に影響するその他の理由

破産手続開始決定後は、自己破産の事実が直接相続に影響することはありませんが、亡くなった人が相続排除や、財産を相続させない趣旨の遺言書を残していた場合は、相続できないことがあります。

(1) 相続排除

相続排除とは、被相続人が生前に家庭裁判所で手続きをすることにより、相続人の相続する資格を奪う制度です。相続排除が認められるのは、相続人が被相続人に対し、虐待や重大な屈辱などの非行をしていた場合に限られます。

単に自己破産をしたというだけでは、相続排除は認められません。それに加えて、例えば被相続人の名前や印鑑を使って無断で多額の借金をしたとか、相続人の借金を代わりに返済させたなど、家庭裁判所から見て非行と認められる事実が必要です。

(2) 財産を相続させない趣旨の遺言書

被相続人が遺言書を残していて、相続人に財産を渡さないという内容であった場合、相続人は遺留分を求めることが可能です。

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限保証された遺産の取り分のことです。

遺留分は配偶者や子供の有無などによっても異なりますので、このような趣旨の遺言書の存在が判明した場合は、まず弁護士に相談されることをお勧めします。

自己破産検討中で相続の可能性がある場合は早めに弁護士に相談する

人が亡くなるタイミングを予想することは難しいですが、ある程度時期の予想がつく場合、早めに自己破産手続を行い、破産手続開始決定を得ておくことで、相続に影響せずに遺産を受け取ることができます。

弁護士に相談することで、スピーディーに申立ての準備を進めたり、申立てから破産手続開始決定までの期間を短くしたりすることが可能な場合があります。また、財産隠しを疑われる行為を避けるなど、自己破産手続にあたって必要なポイントについてもアドバイスがあります。

また、相続財産に関して相続人間でトラブルになった場合なども、助言を受けることができるので、顔を知っている弁護士がいると安心できるでしょう。

親しい人が亡くなることと、自己破産が同時期に重なることは、大きな精神的打撃になることがあります。判断を誤らないよう、冷静な法律家のサポートを受けられることをお勧めします。

所属弁護士会 東京弁護士会 No.44304

北海道から沖縄まで全国とこでも飛び回り、お悩みを解決します。

モットーは依頼人の悩みを解決するだけでは無く、再スタートまでのトータルケアを事務所一丸になってサポートします。